《商会与近代中国的社团网络革命》一书英文原版由斯坦福大学出版社在2011年发行,并在2023年通过江苏人民出版社《海外中国研究丛书》系列发表译本。回溯我在写作该书前后与中西前辈学者的交往,深觉值得撰文留为信史,既可表达我对他们的感念,也可帮助读者了解该书的学术源流及中西学界的不同治学传统。本文提及的这些学者并非都是名满天下的人物,也并不都是直接教授过我的老师,但他们在各自的领域都是造诣深厚的专家,是我在过去、现在和将来学术生涯中永远的大师。

本书出现在关于上海、苏州、天津等地商会历史的论著之后,但它与这些关注单一城市商人组织的研究不同。该书使用中、日、英文丰富史料,对于近代商会从1902年起首先在江浙两省从上海等大都市到小城镇的普遍发展,它们与清末民初其他传统组织、新式社团从乡镇到全国的网络,及其与地方、省级和全国各种社会政治势力之间的互动带来的历史性变化进行了深入而广泛的考察。特别重要的是,这种商会与各种新式社团网络及其与清末民初连续更迭的政府之间的互动提供了推进近代中国改良、革命、民族主义运动及经济现代化的历史发展动力。

这本书的原稿始于我在美国完成的博士论文,但它在史料搜集、考证方面的成就及其深入江浙市镇地方史的研究方法却在很大程度上归功于已故教授洪焕春为我提供的学术训练。洪先生在1989年逝世之前是南京大学知名教授,但却是一位没有上过大学、并无任何学位的学者。他的外祖父孙诒让是清末浙江温州的著名儒家学者,但也是当地社会近代化的先驱,曾担任瑞安县的首任商务分会总理和浙江教育总会副会长。洪焕春先生在日本侵华的战乱时期从高中毕业,未能进入大学深造,所以就跟随孙怡让长子孙延钊,在他先后主持的温州市和浙江省图书馆工作期间自学成才,成为明清江南地方历史和文献研究的著名专家。洪先生在1982年招收我为文革之后南京大学首位明清史硕士生之后,从他自身的治学经验出发,为我在原始资料搜集、目录索引编制、文献考证分析等方面提供了扎实训练。

洪焕椿教授

在洪先生指导下,我写作的硕士论文题目是《明清江南市镇社会经济结构研究》。由于他要求我在写作这一论文期间将所有相关原始资料搜集完备,尽量用于其中的史料分析,我在当年所参考的地方志就有400多部,并从明清江南历代的省志、府志、县志、镇志查到村志。当时南京大学历史系明清史研究室的吕作燮、罗仑教授也协助洪焕春先生,对我悉心指导。吕先生时常在明清史领域内外探索新的研究课题,对我后来从事中国近代史、海外华人史以至环境史的研究有长远影响。罗先生在年轻时就曾对山东地主经济进行过调查,并出版《清代山东经营地主的社会性质》一书,由哈佛大学出版社在1975年发行英文译本。他后来与吕先生在1983-1985年的三个暑假期间带领我及其他中方人员与美国学者黄宗智(Philip C. C. Huang)、裴宜理(Elizabeth Perry)、周锡瑞(Joseph W. Esherick)和顾琳(Linda Grove)合作,在上海市松江县华阳桥镇进行农村社会经济调查。黄宗智后来在1990年出版《长江三角洲的小农家庭与乡村发展》一书,利用了这次调查的结果,但可惜的是其他参与调查的学者未能将有关研究成果发表。这场历时三年的调查对我深入了解江南乡镇社会帮助极大,我本人也在1984年为了写作硕士论文,对苏南和浙北的数十个市镇做过单人匹马的短期调查。

中美学者在松江县华阳桥镇调查组部分成员及当地居民合影, 1985年夏 后排左起第二人为吕作燮,右起第一人为罗仑;前排右起第一、二人为陈忠平、黄宗智 (黄宗智关于长江三角洲小农经济的书就是部分基于此次社会调查)

这种针对明清江南城镇的文献研究和实地考察不仅使我得以在1990年出国之前发表20多篇学术论文,也为我后来写作以江浙地区为中心的近代商会史博士论文奠定了基础。《商会与近代中国的社团网络革命》之所以能够将此前关于上海、苏州等大城市的商务总会研究扩展到江浙小城镇内绝大多数商务分会和商务分所之中,这也是以我在洪焕春、吕作燮、罗仑教授指导下完成的硕士论文及此后独立发表的有关期刊论文为根基的。该书涉及的江浙两省210个商会之中,近一半出现于市镇,其他绝大多数也在府县城市,基本不为此前的有关论著所关注。这些江浙商会之间的网络及其与乡镇、都市以至全国各级社团和其他政治社会势力的互动典型地揭示了近代中国社会日益加强的联系和整合。

但是,《商会与近代中国的社团网络革命》在理论方面的探索更多得益于我在1990年前往夏威夷大学攻读博士后受到的与国内不同学术训练。夏威夷大学历史系在当年注重亚洲研究,仅中国史专业的教授就有四位,与我同窗的研究生包括现任北京大学党委书记郝平及其他许多现在已经成就斐然的学者。对我后来从事商会研究影响较大的是当时在夏威夷大学从事中国地方史研究的蓝厚理(Harry J. Lamley)教授和全球史领域的权威学者本特利(Jerry H. Bentley)教授。这两位教授都是我的博士委员会成员,但蓝厚理教授是我的主要导师,从开始之际就向我提出忠告:西方历史学界的优秀论著并不一定能够穷尽有关的所有原始资料,但一定要提出、发展与前人不同的新颖观点或理论。他平生发表的著述不多,但非常严谨,对我的博士论文草稿逐字逐句检查、修改了多遍,并就其中涉及的商会与资产阶级等理论问题,反复与我讨论。

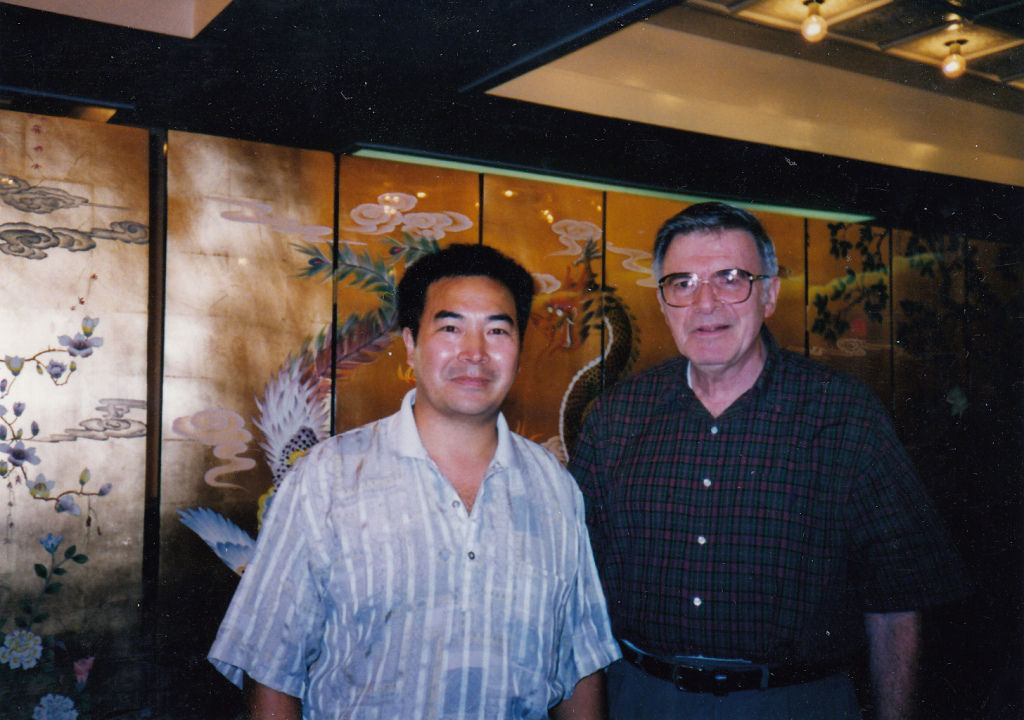

陈忠平与博士导师蓝厚理 (Harry J. Lamley) 教授合影,1991年

相对而言,本特利教授是西方全球史的主要刊物《世界史杂志》(Journal of World History)的主编,平生著述丰富,在西方和中国史学界的影响都很大。他在夏威夷大学开设的全球史课程分为两个学期,要求选课的每位学生每周读完一本英文专著,完成一篇阅读报告,并参加课堂发言和讨论。这门课程难度很高,挑战很大,但还是十分受学生欢迎。我在这门课程中系统学习了关于现代化、世界体系、跨文化交流等全球史理论。但我当年刚到美国,英语口语能力有限,很少主动发言。但可能因为我的每周阅读报告写得较好,所以在两个学期的课程中都得到了本特利教授所给的全优成绩。夏威夷大学在2011年举办辛亥革命100周年会议时邀请我参加,而我的讲演活动正好由本特利教授主持,但可惜的是他在次年就因病在63岁的学术英年早逝。他提供的学术训练不仅影响了我在《商会与近代中国的社团网络革命》一书中的理论分析,而且为我后来从事华人移民的跨国与跨文化历史研究奠定了基础。

本特利教授 (Jerry H. Bentley)

我的博士委员会的另一成员是费正清先生的高足、当时在夏威夷大学历史系担任客座讲授的刘广京。刘先生专长于中国近代史的研究,曾与费正清合作主编《剑桥中国晚清史》。由于早年对哲学的兴趣,他在夏威夷大学历史系为研究生开设的中国近代史讨论课也特别注重对于历史的解释和概念的分析,从而激发了我对这一领域中理论问题的兴趣。我在加入这一课程学习的时候还在考虑博士论文的选题,计划继续我从南京大学写作硕士论文时开始的明清江南市镇研究。刘广京先生却鼓励我将研究范围从明清史扩展到中国近代史的领域,以清末民初的商会作为博士论文题目,导致我最终完成《商会与近代中国的社团网络革命》一书。

刘广京教授

在我关于晚清商会的博士论文即将完成之际,刘广京教授的好友郝延平等人组织中西学者写作论文,编为《近世中国之传统与蜕变》中英双语文集,由台湾地区近代史研究所在1998年出版,为刘先生75岁生日祝寿。虽然这是一本同仁祝寿文集,但因刘广京先生交游广阔,桃李遍天下,所以该文集的作者包括余英时、孔飞力(Philip A, Kuhn)等著名中西学者,是一部质量很高的佳作。刘先生特意商请郝延平在编纂文集时将我博士论文的开始部分纳入,成为我发表的第一篇有关近代中国商会的英文论文。

费正清先生的另一高足冉枚铄(Mary Bakus Rankin)是在中国近现代史领域最有影响的美国学者之一,也对我从事的中国近代商会研究产生过直接影响。她因家境富裕,从1966年获得哈佛大学博士学位后从未担任过任何教职,但她对中国历史研究的热情一直有增无减。在冉枚铄的博士论文以《早期的中国革命者》为题由哈佛大学出版社于1971年发行后,她在1986年由斯坦福大学出版社发行的《浙江精英行动主义与政治变革,1865-1911》一书中,讨论了该地社会精英在太平天国运动之后通过战后重建地方社会,扩大其公共空间内的事务管理权力,最终在辛亥革命中与清朝政府冲突,帮助结束了帝制。据她对我说,该书首先在中国近代史研究中使用“公共领域”的概念,但在当时却并不知道德国学者哈贝马斯(Jürgen Habemas)使用了同样概念分析近代欧洲历史。我所写的《商会与近代中国的社团网络革命》一书的英文原稿实际修正了冉枚铄等美国学者过分强调清末地方精英的公共空间与其私人利益的分离及其与清朝政府冲突的倾向,强调商会等社团网络将其成员个人与公共利益的结合及其与政府的多种互动。但她不以为杵,对我英文书稿及其送往出版社前的修改稿仔细阅读了两遍,并提出修改意见,令我十分感动。

冉枚铄曾与周锡瑞合作编纂《中国地方精英及其社会支配模式》论文集,由加州大学出版社于1990年发行。该书将研究焦点扩大到拥有职衔的绅商及与近代工商业联系的资产阶级之外,强调清末民初地方精英控制多种地方物质、文化等社会资源的复杂多变特征。《商会与近代中国的社团网络革命》也受此影响,证明清末民初商会并非仅是一般商人组织或微弱的资产阶级团体,而是最早由政府通过法律承认的社团,所以也成为包括富裕绅商之外具有广阔关系和影响的社会精英网络。如上所述,清末温州的儒家学者孙怡让也是瑞安县的首任商务分会总理。

我在夏威夷大学开始攻读博士之际也是位于檀香山的东西方中心(East-West Center) 一名学员,属于当时由杜维明先生担任所长的文化与传播研究所,得以参加他所主持的新儒学讲演及其他有关中国文化和历史的活动。东西方中心在1991年8月举行纪念辛亥革命80周年讨论会,云集了亚洲、美洲、欧洲、澳洲等地的中国近代史专家。在此会议期间及之后,我有幸接待中国近代史的泰斗章开沅先生一周,并曾驾车接送他游览珍珠港等旅游胜地。由于章先生参与主编的《苏州商会档案丛编》正在该年出版,他的有关谈论及对中国近代史其他问题的真知灼见对我具有极大启发。他及其高足虞和平、马敏和朱英也在后来对我从事的商会研究提供了资料方面的帮助,或以他们先行出版的论著影响了《商会与近代中国的社团网络革命》一书。

陈忠平与章开沅教授(中)及一美国学生在檀香山珍珠港, 1991年

但就该书中的理论分析及其出版过程而言,我所得到的最为关键的帮助来自斯坦福大学社会学系教授及美国著名社会学家马克·格兰诺维特(Mark Granovetter)。格兰诺维特先生以社会网络研究而驰名学界,他的成名作是在《美国社会学期刊》(American Journal of Sociology)1973年第6期发表的《弱关系的力量》(The Strength of Weak Ties)一文,这也是社会学界引用次数最多的经典文献。该文一反此前网络研究的传统观点,认为通过频繁接触的亲友之间的“强连接”关系获得的资讯同质单一、传播范围有限,但人们在社会组织和工作场所等环境中形成的“弱关系”更为广泛,可以通过多方不同渠道提供、传播更为丰富的信息,为寻求工作等活动起到更为关键的作用。这一经典之作的初稿在1969年投往《美国社会评论》(American Sociological Review),但被退稿。有趣的是,该刊编者的退稿信及两位匿名审稿人对于该文稿的否定性审读报告都已经在网上公布(Karl Schussler, rejection letter, December 9, 1969,https://scatter.files.wordpress.com/2014/10/granovetter-rejection.pdf)。

马克·格兰诺维特教授

格兰诺维特先生在《社会学理论》(Sociological Theory)1983年第一期发表的《弱关系的力量:一个网络理论的回顾》(The Strength of Weak Ties:A Network Theory Revisited)一文。该文专门评述了此前学者就弱关系在社会组织中的作用所进行的研究。我在2009年完成《商会与近代中国的社团网络革命》一书英文原稿,进而强调人际性和组织制度化关系在社会现实中的不可分离,主张对它们加以综合网络分析。由于格兰诺维特先生是剑桥大学出版社一套关于社会结构分析丛书的主编,他在收到我的英文书稿计划书后就对其中新的网络分析方法表示了赞赏,并将书稿转给该丛书的责任编辑。但该编辑对于商会在近代中国社会的重要作用并不了解,所以我仅得到退稿的通知。大约格兰诺维特先生早年的经典之作也曾有退稿的遭遇,他又将我的书稿推荐给斯坦福大学出版社,并在该书通过匿名审阅被接受出版后,在书的封底书写赞词推荐。

在格兰诺维特先生的影响和鼓励之下,《商会与近代中国的社团网络革命》在历史实证研究的基础之上,发展了新的网络分析的理论来改进社会学、人类学、政治学、商业史等学科以人际性关系为焦点的传统分析方法,从而推进了此前中国商会史中使用组织分析、阶级分析,或公共空间、公民社会等理论所取得的研究成果,也对其中西方理论过分强调公私界限分明,社会与政府对立等观念提出了不同看法。这一新的理论概念突破了以往学者通过所谓个人“关系”研究而在人际性和制度化关系之间制造的鸿沟,指出网络发展和变化的真正动力和意义在于其中的人际性关系的制度化(即关系的规范化、组织化、及正式化等等),由此实现超越个人层次的关系扩大化,卷入不同人物和组织而达到的多样化,并导致网络成员之间的互动强化,从而产生推动社会和历史发展的互动力量。通过使用这一新的网络理论对有关史料进行分析,该书指出清末商会在江浙地区的率先出现和其他多种新式社团在近代中国的普遍发展导致了社会政治结构当中的一场社团网络革命,即其中空前未有的关系制度化、扩大化、多样化及其各种网络成员互动程度的强化。这种社团网络不仅促进了近代中国社会整合和民族主义的兴起,而且成为后来民国政府追求社会合作和合法性的渠道,在近代改良、革命、经济现代化的运动中改变了社会与国家的关系。

在《商会与近代中国的社团网络革命》的英文原版于2011年发行之前,格兰诺维特先生在给我的私人邮件中还对我将网络理论运用于中国环境史中天人关系分析的想法表示支持。因此,我在此后即开始有关研究,并在2021年获得了加拿大社会科学与人文研究委员会 (The Social Sciences and Humanities Research Council of Canada)的五年基金资助,从事明清小冰期时期(1400-1900)人类与环境互动之中的中国农村经济演变的网络分析。今年7月,我又通过斯坦福大学出版社发表新著《跨太平洋的华人改良与革命》(Transpacific Reform and Revolution: The Chinese in North America, 1898-1918),并同样使用了从《商会与近代中国的社团网络革命》发展而来的新颖网络理论,强调康有为等改良派和孙中山等革命党人均以新型政党组织推进了跨太平洋华人社区的网络革命。尽管格兰诺维特先生已经年近80岁,他还是从百忙之中抽空审阅了我的英文原稿中关于海外华人政治组织的网络分析,作了积极肯定,并再次为我在新书封底书写赞词推荐,使我倍受鼓舞,也深怀感激。

实际上,我与格兰诺维特先生的交往主要发生在出版上述两部英文著作前后,与上述章开沅等先生也仅有过偶尔的见面或学术交流,甚至在我先后从硕士和博士毕业之后,与导师洪焕椿、蓝厚理、本特利、刘广京的联系也仅包括节假日的拜访,通过信函电邮的问候,或就学术问题的请教。这种君子之交淡如水的交往联系很类似格兰诺维特先生所研究的“弱关系”,但这种关系却体现了他所强调的强大力量,对我终身的学术追求发生了关键影响。正因如此,上述与我在人际关系上亲疏不等的前辈学者通过在学校、学科等高度组织制度化的环境中的直接或间接影响,成为我在过去、现在和将来学术生涯中同样可亲可近的学术大师。

转载请注明来自九游会·J9国际官网 - 真人游戏第一品牌,本文标题:《陈忠平:我的中西学术前辈们》

京ICP备1157576号

京ICP备1157576号

还没有评论,来说两句吧...